呼吸与身心健康密切相关。人体按照自身的内在频率和节奏运行,然而,外部压力(如工作压力、环境变化)或内部因素(如情绪波动、身体疾病)常会扰乱这些节奏,进而影响健康。因此,通过调节我们能够掌控的基本生理功能——呼吸,可以有效帮助身体恢复正常的运行节奏,从而更好地维持或促进健康。

呼吸训练的核心在于增强参与呼吸的肌肉,使其更强健,从而增加每次呼吸的空气量,改善呼吸质量。

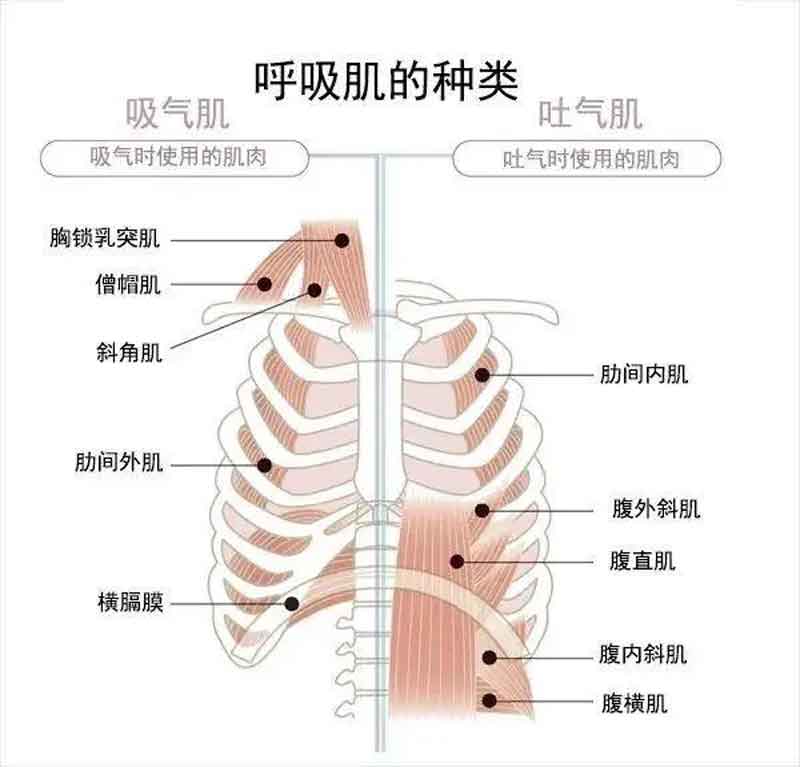

那么,呼吸会用到哪些肌肉呢?所谓的“呼吸肌”分为吸气肌(主要包括横膈肌和外肋间肌)和呼气肌(主要包括内肋间肌以及胸腹部的辅助呼吸肌,如腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌和腹直肌)。呼吸运动正是通过这些呼吸肌的收缩来完成的。

由于这些肌肉都属于核心肌群的一部分,因此训练呼吸肌也相当于在训练核心肌群,改善通气功能,维持或提升胸廓活动度,优化呼吸协调性,缓解胸部紧张感,并增强患者的整体体质。

呼吸肌肌力锻炼

(1)目的:通过锻炼增加吸气肌和呼气肌的力量。呼吸肌同身体其他部位肌肉一样,肌力锻炼可以引起肌丝和肌纤维数量增多,供应肌纤维的毛细血管数量增多,肌肉蛋白质合成增加而分解减少,肌纤维增粗,使肌肉收缩力量增强。

(2)锻炼方法:锻炼装置多属吸气或吸呼二相通气阻力器, 有以下几种类型:

非线性阻力呼吸器,优点是体积小、携带方便、价格便宜;缺点是阻力负荷的调节较粗略,影响锻炼强度。

阈值压力负荷装置,只有达到一定的压力后才能开始吸气,与非线性阻力呼吸器相比压力负荷易于调节,且较稳定。

耙流量阻力装置,通过调整吸气压力以达到一定吸气流量来确定压力负荷,使用也较方便。使用时,患者夹鼻夹,用口呼吸。锻炼时间一般每次5-20min,每日2-3次,可在静息通气或通气条件下进行。

*锻炼时要防止过度通气导致呼吸性碱中毒。随呼吸肌力量增加,应及时增加负荷。锻炼负荷与时间的搭配应根据患者主观感觉和适应情况而个体化。

(3)监测指标:其效果可以用最大吸气口腔压反映。最大吸气压反映了吸气肌最大收缩后引起的口腔负压变化,代表整个吸气肌群包括膈肌、肋间肌和辅助呼吸肌的功能。最大呼气压是评价呼气肌功能的指标,与评价患者的咳嗽及排痰能力有关。

呼吸肌耐力锻炼

(1)目的:增加呼吸肌耐力,提高呼吸肌抗疲劳能力。肌力锻炼主要影响快收缩糖酵解纤维,而耐力锻炼则影响慢收缩氧化纤维。耐力锻炼引起肌肉线粒体数量增加、体积增大,氧化酶增加,并增强肌肉的血液循环和氧化代谢,并使快收缩糖酵解纤维转变为慢收缩氧化纤维。

(2)锻炼方法:耐力锻炼不同于肌力锻炼,应以增加通气量作为呼吸肌的负荷。如CO2过度通气锻炼采用主动深快呼吸法,呼吸频率达30-60/min。为防止通气增加时动脉和肺泡气CO2分压下降,需要较复杂的部分重复呼吸通路装置。

每天锻炼最少20min,锻炼次数可适当增加。当然,用于锻炼呼吸肌肌力的装置也在一定程度上增加呼吸肌耐力,也可用作呼吸肌耐力锻炼。

(3)监测指标:呼吸肌耐力指标有最大自主通气量、最大维持通气量(MSVC)、最大维持吸气压(SIPM)、膈肌张力-时间指数等。

延伸---智能呼吸模式优化训练系统

智能呼吸模式优化训练系统是一款智能化、交互式呼吸训练产品,是全程监测心肺生理参数,并对训练前-中-后呼吸模式进行精准量化的产品。

该产品由医疗级可穿戴设备、手持PAD和智能引导算法组成,能为患者提供个体化的、交互式的呼吸引导训练,使患者渐进性地降低呼吸频率、增加腹呼吸运动占比,对呼吸模式起到优化训练作用,实现增强心肺功能,调节心血管自主神经系统功能、重建理想呼吸模式等功能。